Энофтальм — это патологическое состояние, при котором происходит втягивание глазного яблока в орбиту, то есть глаз как бы «западает» внутрь глазницы. Энофтальм является достаточно редким пороком развития и встречается значительно реже по сравнению с другими глазными аномалиями. Энофтальм обычно не сопровождается выраженными симптомами и протекает бессимптомно с точки зрения боли или других ощущений. Анофтальм — это состояние, при котором отсутствует глазное яблоко, полностью или частично. Это может быть врожденный или приобретенный дефект, ограниченный одной только потерей глаза.

Анофтальмический синдром

Анофтальмический синдром — более сложное состояние, включающее не только отсутствие глазного яблока, но и ряд сопутствующих аномалий развития вокруг глазницы и в структуре лица. Анофтальмический синдром может сопровождаться деформациями костей черепа, нарушениями развития век, лицевых мышц и других структур, часто является частью комплексного порока развития.

Таким образом, анофтальмический синдром — это комплекс патологических изменений, включающий анофтальм как один из компонентов, тогда как анофтальм — это самостоятельный диагноз, характеризующийся отсутствием глаза.

Причины анофтальма

Причины анофтальма заключаются в нарушении формирования оптического пузыря на ранних этапах эмбриогенеза, в результате чего анофтальм сопровождается отсутствием глазного яблока и деформацией глазницы.

Анофтальм (микрофтальм) может вызывать асимметрию лица и деформацию глазницы, особенно у детей. При отсутствии своевременного лечения анофтальма эти осложнения могут затруднять протезирование и отрицательно сказываться на психоэмоциональном состоянии пациента. Осложнения приобретенного анофтальма включают западение тканей, деформацию орбиты, сужение глазной щели и трудности при протезировании, что может вызывать эстетический и психологический дискомфорт. Поэтому анофтальм требует раннего медицинского вмешательства, особенно в детском возрасте.

Этиологические факторы делятся на врожденные и приобретенные, каждый из которых имеет множество подвидов и причин.

- Врожденный анофтальм

- Генетические факторы:

- Мутации и делеции генов, участвующих в формировании глазного зачатка.

- Генетические синдромы:

- Синдром Лензера;

- Синдром Фрейзера;

- Синдром Вольфа–Хиршхорна и др.

- Тератогенные факторы:

- Внутриутробные инфекции матери;

- Токсоплазмоз;

- Цитомегаловирус;

- Герпес;

- Краснуха;

- Химические вещества и медикаменты:

- Алкоголь (фетальный алкогольный синдром);

- Ретиноиды;

- Некоторые антибиотики (например, тетрациклины);

- Ионизирующее излучение.

Анофтальм наиболее часто развивается под действием тератогенных факторов, нарушающих нормальное формирование глазного зачатка в эмбриональном периоде.

- Эмбриональные нарушения:

- Анофтальм возникает вследствие недоразвития или полного отсутствия оптического пузыря, из которого в норме формируется глазное яблоко;

- Анофтальм развивается в эмбриональный период по причине воздействия амниотических тяжей, которые, формируясь вследствие разрыва амниотической оболочки, могут механически сдавливать или разрушать зачатки глаза, препятствуя их нормальному формированию на ранних стадиях внутриутробного развития.

2. Приобретенный анофтальм развивается после рождения в результате удаления глаза или его разрушения. Причины:

- Травматические повреждения:

- Механические (производственные, бытовые, военные травмы);

- Химические и термические ожоги;

- Проникающие ранения глазного яблока с невозможностью восстановления.

- Онкологические заболевания:

- Ретинобластома;

- Меланома сосудистой оболочки;

- Метастазы в глаз.

- Инфекционно-воспалительные заболевания:

- Тяжелые флегмоны орбиты;

- Гнойный эндофтальмит с разрушением структуры глаза;

- Неконтролируемые формы увеита и склерита.

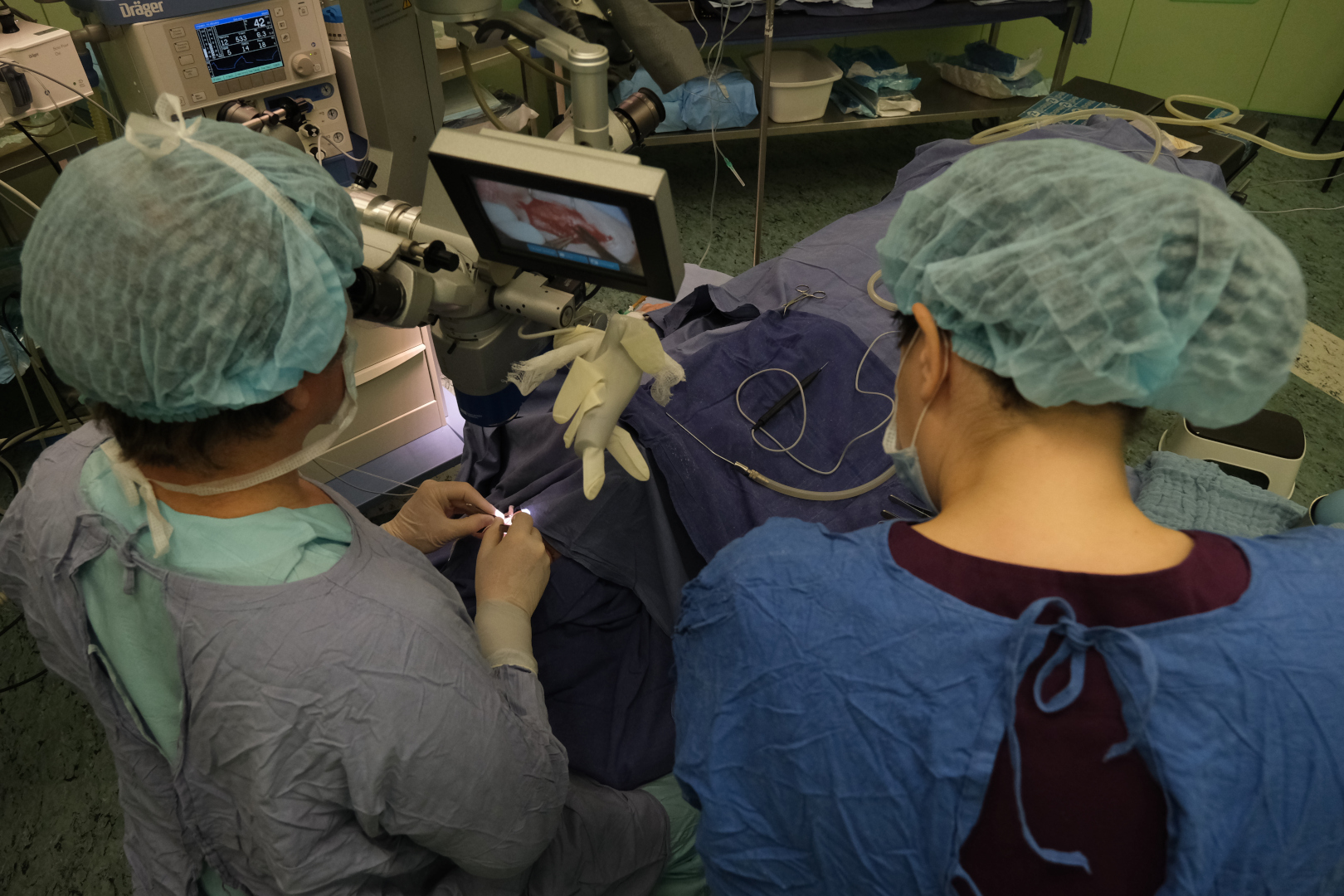

Хирургическое лечение анофтальма (энуклеация или экзентерация).

Этиология анофтальма глаза включает широкий спектр причин, от наследственных мутаций до тяжелых приобретенных повреждений. Точное определение причины имеет принципиальное значение как для выбора тактики лечения анофтальма (протезирование, хирургия, генетическое консультирование), так и для профилактики в случае врожденных форм, особенно при планировании беременности.

Анофтальм проявляется по-разному в зависимости от его формы, степени выраженности и этиологических факторов. Основным симптомом заболевания является отсутствие глазного яблока в глазнице, что заметно уже при внешнем осмотре. При врожденном анофтальме глаза часто наблюдаются сопутствующие аномалии развития костей лицевого черепа и глазницы, что проявляется в виде асимметрии лица, деформации век, сужения глазной щели и недоразвития мягких тканей окружающей области. У детей с односторонней формой может наблюдаться задержка роста лицевых костей с соответствующей стороны, а при двусторонней — полное отсутствие зрительной функции. Иногда остатки глазной ткани все же сохраняются, и тогда говорят о микрокистозных или рудиментарных формах анофтальма глаза, которые требуют дополнительной диагностики.

Диагностика анофтальма

Анофтальм диагностируется на основе клинического осмотра пластического хирурга, который включает оценку формы глазницы, состояния век и подвижности окружающих тканей. Для подтверждения диагноза используются методы визуализации, такие как УЗИ глаза, позволяющее определить отсутствие глазного яблока и состояние зрительного нерва. КТ головного мозга помогает оценить состояние костных структур орбиты и выявить деформации, а МРТ необходима для детального изучения мягких тканей и зрительных путей. Биомикроскопия глаза применяется для исследования переднего отрезка глаза и выявления возможных патологий окружающих структур.

Отличить анофтальм от схожих состояний важно для выбора тактики лечения. В частности, микрофтальм — это наличие сильно недоразвитого глаза, а не его полное отсутствие, и его можно визуализировать при помощи УЗИ или МРТ.

Патоморфологическое исследование при анофтальме используется как один из методов подтверждения диагноза, особенно в тех случаях, когда необходимо отличить истинный анофтальм от тяжелых форм микрофтальма или других аномалий развития глаза. Оно проводится при наличии рудиментарных структур или после хирургического удаления патологически измененного глазного образования. Исследование позволяет выявить полное отсутствие глазного яблока или наличие его недифференцированных остатков, а также определить степень развития зрительного нерва, глазодвигательных мышц и окружающих тканей.

Классификация анофтальма

Классифицировать анофтальм можно по различным критериям, в зависимости от причин возникновения, наличия остаточных структур и времени развития патологии.

Классификация включает два основных типа анофтальма:

1) Истинный (первичный) анофтальм — полное отсутствие зачатков глазного яблока и зрительного нерва. Возникает на ранних этапах эмбриогенеза.

2) Вторичный (ложный) анофтальм — глаз начинает формироваться, но затем дегенерирует под действием неблагоприятных факторов (инфекции, токсины, радиация и др.).

Врожденный анофтальм обычно не вызывает болей или других симптомов, однако возможны сопутствующие нарушения развития соседних тканей. А приобретенный анофтальм имеет определенные симптомы: ощущение дискомфорта, иногда болевые ощущения, особенно если присоединяется инфекция или иные осложнения.

Лечение анофтальма

Лечение анофтальма направлено на восстановление внешнего вида и правильное формирование глазницы. Особенно важно раннее протезирование, которое помогает стимулировать рост тканей и предотвратить деформации лица.

Анофтальм лечат в первую очередь для того, чтобы улучшить внешний вид лица, правильно сформировать глазницу и не допустить деформаций костей черепа, особенно у детей. Поскольку при этом состоянии зрительную функцию восстановить невозможно, меры носят преимущественно реконструктивно-реабилитационный характер.

Врожденный анофтальм требует как можно более раннего начала лечения, так как своевременное протезирование способствует нормальному росту тканей глазницы и костей лица. Лечение анофтальма начинается с использования специальных формирователей (конформеров) глазницы — расширителей, которые вставляют в глазницу младенца. Эти расширители постепенно увеличивают объем полости глазницы и регулярно заменяются на более крупные по мере роста ребенка. Такой подход называется принципом ступенчатого протезирования. Его суть в том, чтобы постепенно увеличивать размер протеза или расширителя, стимулируя рост костей глазницы, мягких тканей век и лицевого скелета. Благодаря этому обеспечивается более симметричное развитие лица и уменьшается выраженность косметического дефекта, что крайне важно в период активного роста ребенка. Особенно применим данный принцип лечения при анофтальмическом синдроме. Но анофтальмический синдром требует в дополнение к протезированию хирургическую коррекцию деформаций костей и мягких тканей лица, а также лечение сопутствующих функциональных нарушений. Такой подход позволяет улучшить как эстетический результат, так и качество жизни пациентов.

Анофтальм, как правило, требует установки индивидуально подобранного глазного протеза после формирования глазницы. Современные протезы изготавливаются с учетом анатомических особенностей пациента и способны не только восстанавливать внешний вид, но и двигаться синхронно с другим глазом благодаря передаче движения от глазодвигательных мышц, имплантата через окружающие ткани. Установка протеза требует регулярной замены по мере роста пациента, особенно в детском возрасте.

Анофтальм при приобретенной форме требует также подбора протеза. Однако в некоторых случаях объема глазницы может быть недостаточно для его надежного размещения. Тогда показаны хирургические вмешательства — орбитопластика или установка орбитального имплантата, исполняющего утраченные ткани. Эти вмешательства также могут потребоваться при врожденных формах, если развитие глазницы нарушено.

При анофтальме могут быть такие симптомы, как дискомфорт и легкое раздражение в области глазницы. Эти симптомы обычно проходят при правильном подборе и адаптации протеза.

Наряду с хирургической коррекцией может проводиться работа с психологом, особенно у детей и подростков, так как анофтальм часто становится причиной эмоциональных и социальных трудностей. Поддержка семьи и правильная психосоциальная адаптация играют важную роль в успешной реабилитации.

Таким образом, лечение анофтальма представляет собой поэтапный процесс, включающий протезирование, хирургическую реконструкцию при необходимости и психологическую поддержку. Основной целью является восстановление внешнего вида и предупреждение вторичных деформаций, особенно в период активного роста ребенка.

Анофтальм требует постоянного наблюдения и корректировки лечения.